多数头痛并不可怕,常见的是紧张、熬夜、用眼过度引起的短暂不适。但也确实存在一种“异常头痛”,背后可能是脑部肿瘤发出的警报。关键不在“痛不痛”,而在“怎么痛、痛多久、伴随什么”。

出现持续数周甚至逐渐加重的头痛,清晨或夜间更明显,咳嗽、打喷嚏、用力时更痛,或伴随喷射样呕吐、视物模糊、肢体无力、说话不利索、性格或记忆改变、首次癫痫发作;尤其是中年以后新出现的“和以往完全不同”的头痛,应该尽快就医评估,必要时做影像检查。

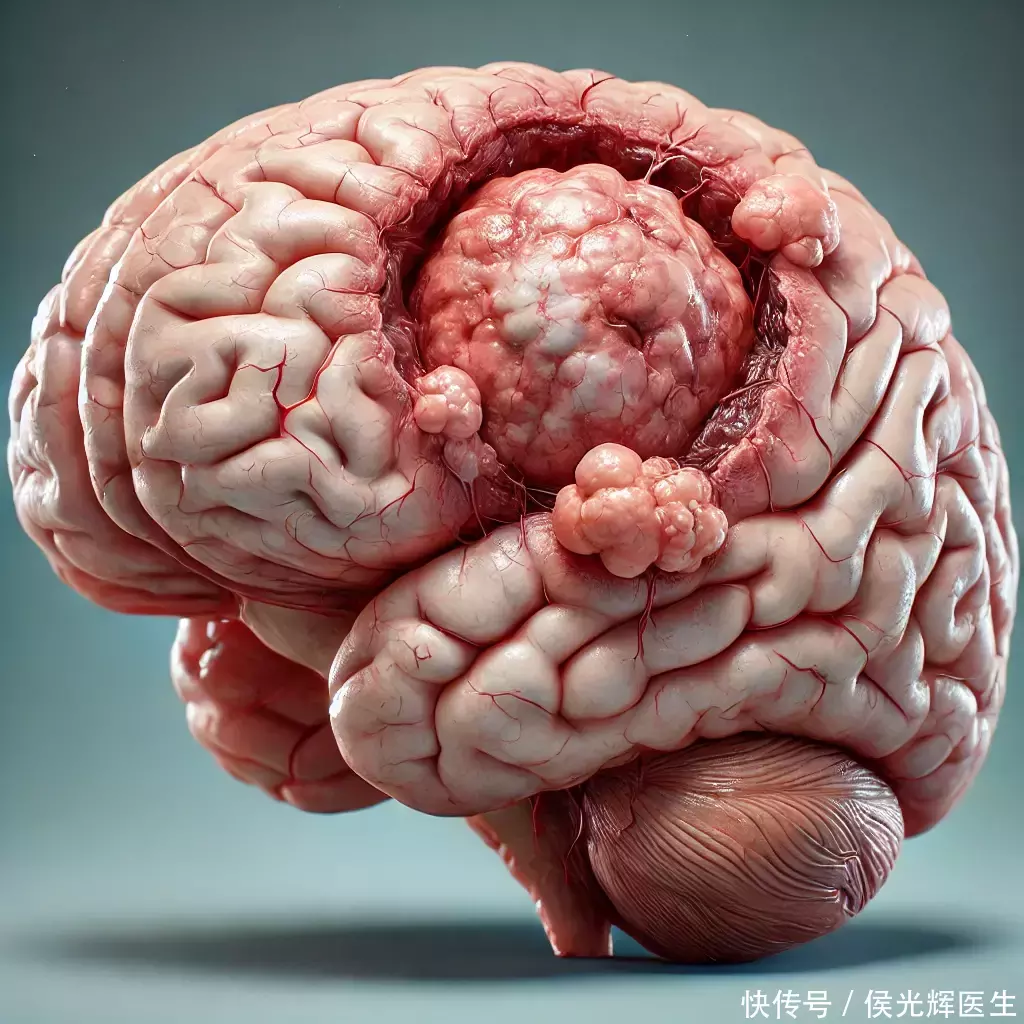

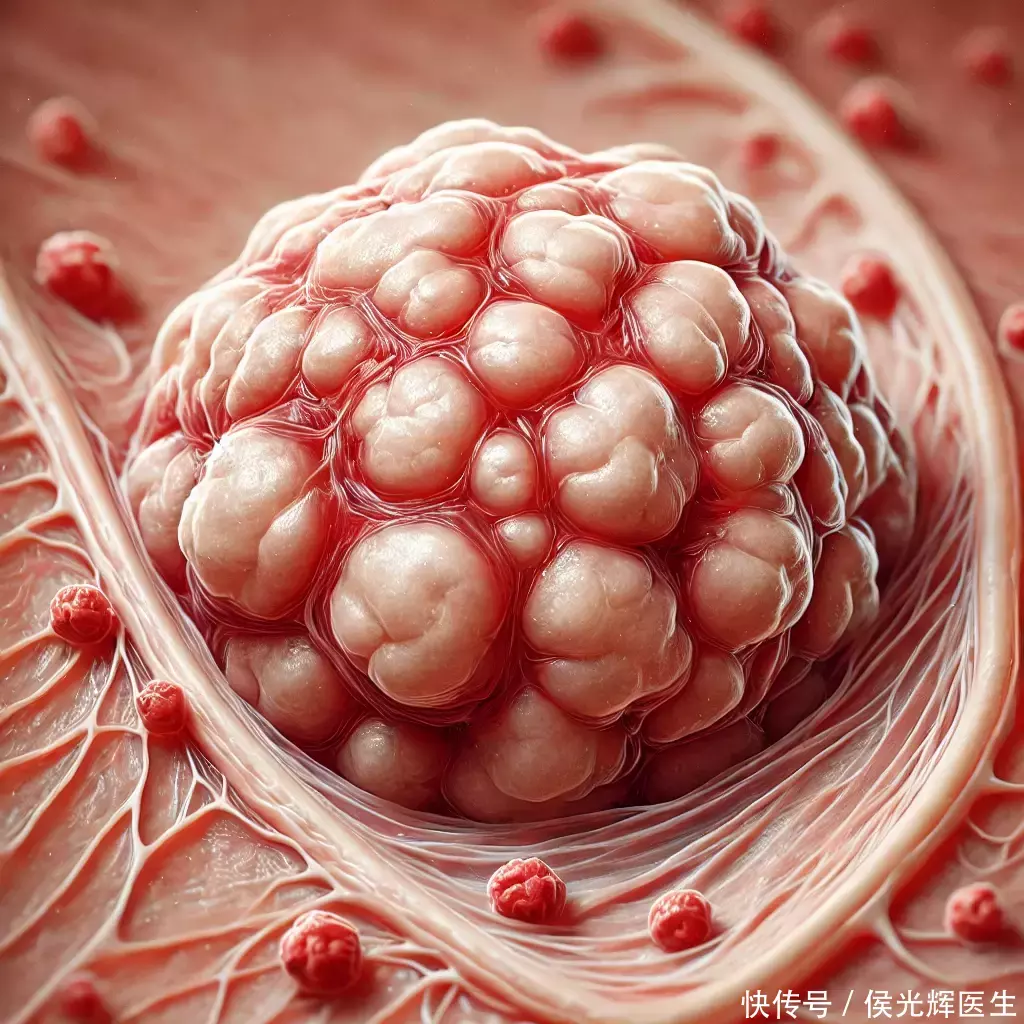

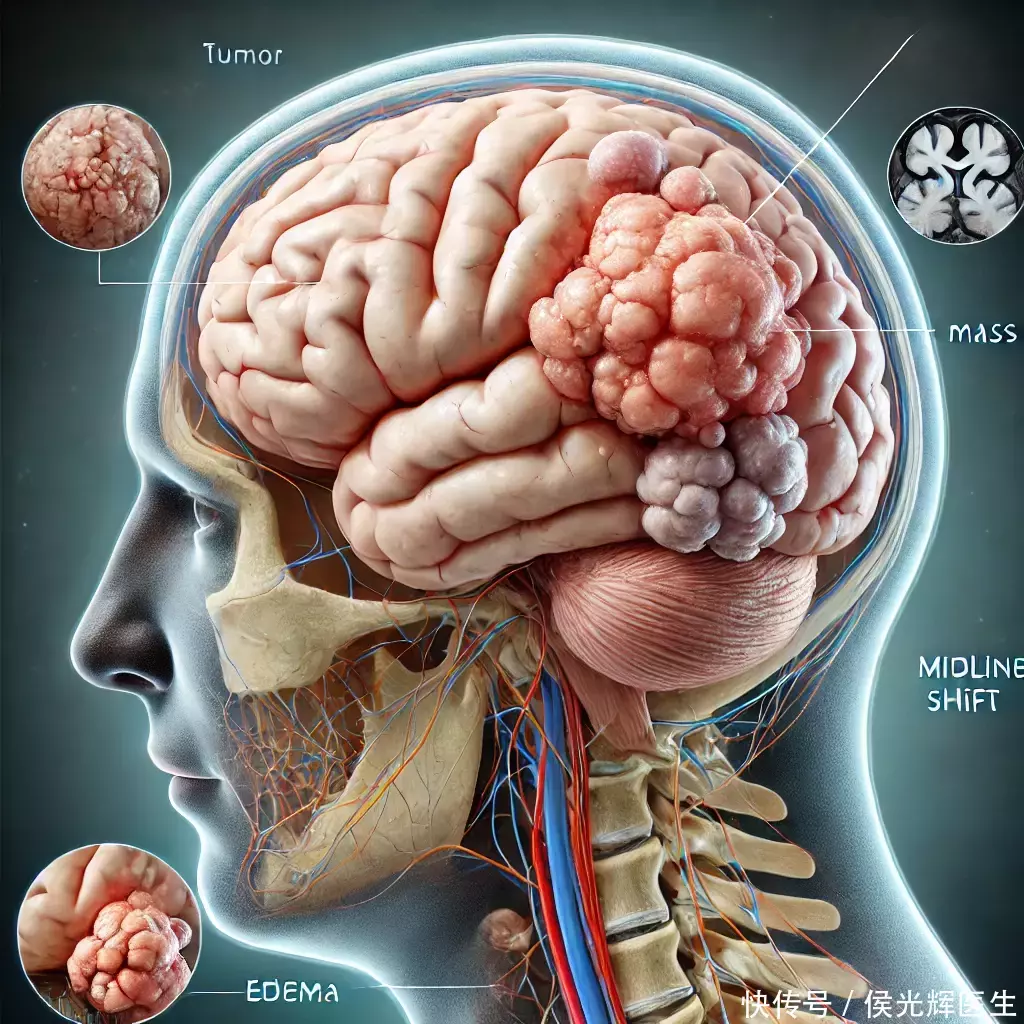

为什么这种头痛需要重视?脑部占位会“挤占空间”,脑内压力升高,疼痛敏感的膜层和血管被牵拉;脑脊液回流受阻,容易出现“早晨重、平躺重、夜里痛醒”;咳嗽、用力等短暂增压动作,会让疼痛陡增。肿瘤位置不同,表现也不同:靠近视觉通路,可能先看不清;累及语言运动区,可能先“说不清、走不稳”;小脑区域受累,常见眩晕、步态发飘。这些“头痛+功能变化”的组合,更值得警惕。

哪些特征更像危险信号?可以自查这份清单:

频率与强度“升级”:从偶发变成几乎天天痛,并且一周比一周重。时间点异常:清晨醒来更痛,夜里痛醒,平躺比坐起更难受。诱发动作:咳嗽、打喷嚏、弯腰、用力排便时明显加剧。

伴随表现:喷射样呕吐、视物重影或模糊、一侧肢体无力或麻木、脸歪口斜、说话含糊、性格突变、反应变慢、首次癫痫。人群与背景:≥50岁首次出现“新样式”头痛;既往有肿瘤史或免疫抑制;头部外伤后头痛逐日加重。符合其一,就该尽快就医;符合多条,更要加快节奏。

当然,别把所有头痛都往“重”上想。最常见的仍是紧张性头痛、偏头痛、颈源性问题、睡眠不足、咖啡因戒断、鼻窦炎、眼疲劳、情绪与压力,以及“止痛药吃得太勤”导致的药物过度使用性头痛。它们通常与姿势、屏幕时间、情绪作息相关,休息、热敷拉伸、规律睡眠后能缓解,神经功能检查也多为正常。

如何更稳妥地应对?给你一套可操作的流程:

1)记头痛日记:记录发生时间、持续时长、疼痛部位与性质、是否被痛醒、是否因咳嗽/用力加重、伴随哪些症状、用了什么药有没有缓解。这个“轨迹”比一次性的描述更能帮助医生判断。

2)设定“就医阈值”:连续两周频繁发作或明显加重;任何一次“雷击样、数秒达峰”的剧痛;首次癫痫;头痛合并神经功能变化(说话、视力、走路、肢体力量)——这些都不建议拖。

3)检查怎么选:急性剧痛或疑似出血时,CT更快;评估占位性病变和周边结构时,MRI更清晰。是否需要对比增强,由医生根据情况决定。

4)别把止痛药当“长期方案”:一月用药≥10天,要警惕“越吃越痛”的恶性循环,应在医生指导下调整方案。

5)基础管理同样重要:固定睡眠时点、每坐30–40分钟起身活动、规律三餐与补水、减少连续强光屏幕时间、缓解颈肩肌肉紧张、逐步增加有氧+抗阻训练。头痛与生活方式密切相关,稳定的节律就是“镇痛剂”。

一些容易走偏的认识,也顺便更正一下:

“年轻不会得脑瘤”并不准确;虽整体概率不高,但年龄不是唯一门槛。“有呕吐就是肠胃问题”也不全对;与头痛同来、清晨更明显的喷射样呕吐,要考虑颅内压力的可能。“做检查会被辐射”需要客观看待:CT有电离辐射,MRI无电离辐射;医生会权衡利弊选择合适方式。“不痛就安全”并不绝对;少数病变先以轻微认知或性格改变出现,也应留心。

突然最剧烈的“爆炸样”头痛、伴高热+颈部强直、头痛后意识模糊或抽搐、进行性神经功能缺失,属于急诊范畴;持续或加重的“异常模式”头痛,应在短期内完成门诊评估与影像学检查。

绝大多数头痛可控可治,但“模式变了”的头痛,请别硬扛。学会分辨红旗信号、记录线索、尽早就医,是把风险挡在门外的关键。日常把作息、运动和情绪管理好,是把头痛概率降下来的长久之计。本文为健康知识科普,不能替代医生面对面的诊疗建议。

万德资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。